Rebell und Visionär

Skraus Cube – Mehr Raum für Unbekanntes

13. März 2025

Poesie und Partys im Mittelalter

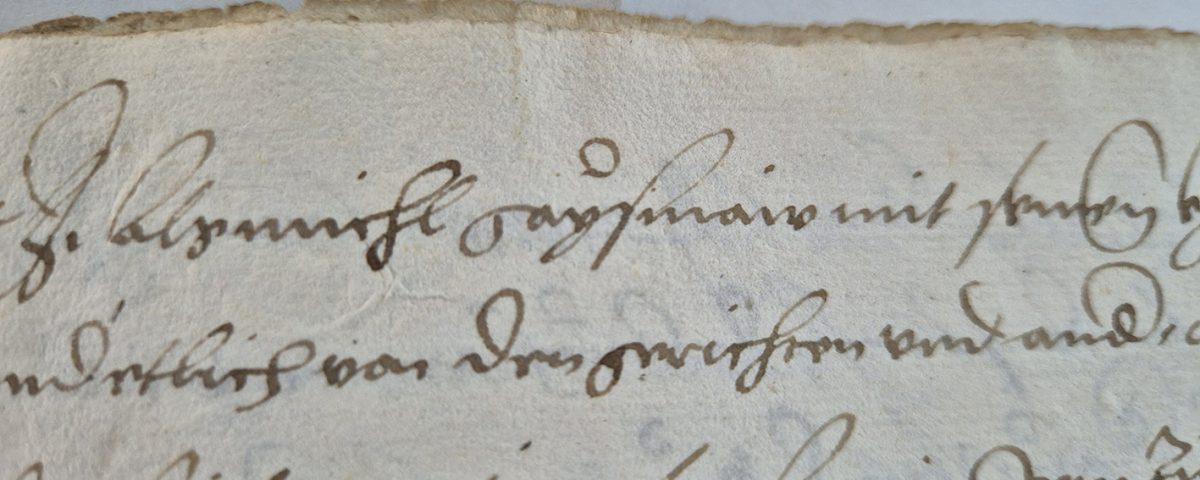

27. März 2025Wir treffen Markus Gamper im Stadtarchiv. Er hat Urkunden vorbereitet, 500 Jahre alt, datiert mit den Jahreszahlen 1525, 1526,1527. Es handelt sich um Beschwerdeschriften, Klagen der Meraner Stadtbürger an den Landesfürsten.

von Josef Prantl

„Wir erleben um 1525 eine Zeit des Umbruchs, eine Zeitwende“, sagt Markus Gamper. Gemeinsam mit Eva Baur und Eugenio Valentin „managt“ er das Archiv mit seinen rund 300.000 Akten. Die älteste Urkunde geht auf das Jahr 1266 zurück. Auch Tirol bleibt 1525 von Luthers Thesen und dem reformatorischen Geist nicht verschont. Im Pustertal formieren sich die Wiedertäufer unter Jakob Huter. Die Bauernaufstände greifen auf unser Land über. Es ist die Stunde von Michael Gaismair.

Gaismair-Zeichnung von Hans Prünster

Gaismair-Porträt von Karl Plattner

Die Bedeutung Gaismairs

500 Jahre würde man heuer dieses besonderen historischen Momentes in der Landesgeschichte gedenken. „Während Andreas Hofer bei jedem Jubiläum landauf landab gefeiert wird, erinnert man sich an Michael Gaismair kaum“, bestätigt Markus Gamper. Gaismair, der 1525 den Bauernaufstand in Tirol anführte und – seiner Zeit weit voraus – eine Landesordnung, also eine Art Verfassung für Tirol, formulierte, die in der Geschichte ihresgleichen sucht, müsste längst einen gebührenden Platz im historischen Bewusstsein erhalten, sind Historiker überzeugt. Mit seiner Landesordnung zeigte Gaismair, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. „Damit hat Gaismair, trotz seines Scheiterns, etwas Bleibendes geschaffen, das auch heute noch von Bedeutung ist: eine Idee von Gemeinschaft und Zusammenhalt, in der das Gemeinwohl im Mittelpunkt steht“, sagt der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. In den Geschichtsbüchern wurde Gaismair lange nicht erwähnt. Für die Habsburger war er ein Staatsfeind, und der Tiroler Landesfürst, der spätere Kaiser Ferdinand I., schreckte vor nichts zurück: In Mafia-Manier ließ er Gaismair am 15. April 1532 bei Padua von Auftragskillern ermorden. Der Steckbrief ist uns überliefert: „Ein langer, hochgewachsener, hagerer, schlanker Mann, etwa 34 oder 35 Jahre alt, hat einen dünnen, schwarzbraunen Bart, ein hübsches kleines Gesicht, kurze Haare, geht mit geneigtem Kopf oder etwas bucklig und ist sehr beredt“. Wer einmal die Thermen von Montegrotto südlich von Padua besucht hat, ist vielleicht auch zur Villa Draghi hinaufgestiegen. Der Weg hinauf heißt „Passeggiata Michael Gaismair“. Hier soll Gaismair nach seinem Rückzug aus Tirol mit seiner Frau und seinen vier Söhnen bis zu seiner Ermordung gelebt haben. Der legendäre Bauernführer hatte sich nämlich nicht, wie Hofer 1809, einer vernichtenden Schlacht gestellt, sondern war zuvor, was sein militärisches Geschick beweist, mit seinen Truppen in die Republik Venedig geflohen. Dort wurde er mit allen Ehren empfangen. Michael Gaismairs Hoffnungen, mit Hilfe der neuen Verbündeten den Kampf um die Befreiung Tirols vom Joch der Habsburger wieder aufnehmen zu können, erfüllten sich jedoch nicht. Am 23. Dezember 1529 schloss Venedig einen Friedensvertrag mit dem Kaiser.

Ein „Nawalny“ Tirols

Der Bauernaufstand war schon sieben Jahre vorbei, doch nach dem Anführer wurde noch immer gefahndet. Die Habsburger müssen Gaismair gefürchtet haben, und was ein Alexej Nawalny für Putin war, ist Gaismair vor 500 Jahren für die Habsburger gewesen. Sie haben ihn aus der Geschichte getilgt, und erst viel später hat man sich seiner wieder erinnert. Es war Friedrich Engels, der 1850 in seinem Werk „Der Deutsche Bauernkrieg“ Gaismair als revolutionären Vorkämpfer für die Freiheit der Bauern und Arbeiter bezeichnete. Engels nannte Gaismair „das einzige bedeutende militärische Talent unter allen Bauernführern“. Sein politisches Ziel war „die völlige politische, rechtliche und wirtschaftliche Gleichstellung der Bürger und Bauern mit dem Adel und der Geistlichkeit, wozu auch das Ende der weltlichen Herrschaft der Kirche gehört“. Der Meraner Schriftsteller Josef Wenter versuchte aus dem Sterzinger eine völkische Heldenfigur zu machen, wie auch der Nationalsozialismus Gaismair zu einer antisemitischen und antiklerikalen Galionsfigur aufzubauen versuchte.

Kurze Biografie

Michael Gaismair wurde 1490 in Tschöfs, einer Fraktion von Sterzing, geboren. Sein Vater muss recht wohlhabend gewesen sein, war Grundbesitzer und besaß einen kleinen Bergbau. Gaismair konnte die Lateinschule besuchen und eine juristische Ausbildung absolvieren. Vielleicht kam er auf diese Weise auch mit den neuzeitlichen Ideen des Nikolaus von Kues (Cusanus) in Berührung, der von 1450 bis 1458 Bischof von Brixen war. Als gebildeter junger Mann trat Gaismair in die Landesverwaltung ein. Er wurde, obwohl nicht adelig, Sekretär des Landeshauptmanns Leonhard von Völs und investierte selbst in den Bergbau, was darauf schließen lässt, dass er auch mit den Fuggern zu tun hatte. So lernte Gaismair die Sorgen der einfachen Leute kennen, die dem Landeshauptmann (der als Ausbeuter und Bauernschinder galt) ausgeliefert waren. Relativ schnell stieg er zum Hauptmann auf und stand damit an der Spitze der militärischen Hierarchie. Damit war für Gaismair auch der Adelsbrief in greifbare Nähe gerückt. Doch dazu kam es nicht. Gaismair verwickelte sich in einen Skandal, er soll Geld unterschlagen haben. Die Folge: Er quittierte den Dienst beim Landeshauptmann und wurde schlecht bezahlter Hilfssekretär des Bischofs von Brixen.

Die Klagen der Menschen

In Tirol gärt es im Jahr 1525. Die Beschwerdeschriften im Meraner Stadtarchiv nennen die Klagen der Bürger an den Landesfürsten beim Namen. So heißt es, der Pfarrer von Tirol-Meran komme seinen Pflichten nicht nach und wirtschaftete in die eigene Tasche. Auch der Landeshauptmann Leonhard von Völs wird konkret kritisiert: Er halte sich nicht an das gewohnte Recht. Zudem würde eine neue Brücke auf der Töll der Stadt viele Zolleinnahmen entziehen, und ausländische Händler hielten sich nicht an das Marktrecht. In einem Bericht vom Landtag in Innsbruck vom 7. September 1526 wird Michael Gaismair namentlich genannt: Die Gerichte hätten viel zu wenige Landsknechte zur Verfügung gestellt, als Gaismair mit seinen Leuten das Land „überfiel“.

Die Bauern erheben sich

Ab 1524 erreichten die ersten Nachrichten über Bauernaufstände in Süddeutschland auch Tirol. Daraufhin bildete sich ein geheimer Volksausschuss, der sich gegen die drückende Steuer- und Abgabenlast, die weltliche Macht der Kirche und für mehr Mitsprache des Bürgertums sowie der Bauern einsetzte. Die Steuerpolitik galt als erpresserisch, der Regierungsstil als arrogant und feudal, und der Hochmut der Beamten verschärfte die Unzufriedenheit zusätzlich. Hohe Abgaben mussten an die Kirche entrichtet werden, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffte. Verschärft wurde die Not durch Hungersnöte, Pest und Überschwemmungen, die zwischen 1500 und 1525 besonders die ärmeren Bevölkerungsschichten trafen.

Gaismair als Trommler: Plastik von Othmar Winkler

Rebellion

Alles begann in Brixen. Im Mai 1525 wird Michael Gaismair mit dem Fall des Peter Päßler konfrontiert. Der Pustertaler Fischer hatte sich gewaltsam gegen den Entzug der bischöflichen Fischereirechte gewehrt, wurde gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung war für den 10. Mai 1525 vorgesehen. Doch dazu kam es nicht.

Am Vorabend befreiten bewaffnete Bauern Päßler aus der Haft. Daraufhin brach ein Aufstand aus. Die aufgebrachten Bauern plünderten die Häuser wohlhabender Brixner Adeliger, stürmten die Hofburg und das Kloster Neustift. Gaismair, der damals Sekretär des Bischofs war, schloss sich den Aufständischen an. Als Mann mit militärischen Kenntnissen war er dort dringend gefragt und wurde prompt zum Hauptmann gewählt. In dieser Rolle verhandelte er mit dem Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand I. Der Landtag wurde einberufen, und zunächst wurden viele Forderungen der Bauern erfüllt. Doch dann kam es zu einer dramatischen Wende: Der Erzherzog ließ Gaismair verhaften, widerrief sämtliche Zugeständnisse und ging gewaltsam gegen die Aufständischen vor. Wenige Monate später gelang Gaismair die Flucht in die Schweiz.

Tirol soll Republik werden

Zuvor waren die Bauern in Meran zu einem Teillandtag zusammengekommen und hatten die sogenannten „Meraner Artikel“ verabschiedet – einen Beschwerdekatalog, in dem wirtschaftliche und rechtliche Verbesserungen gefordert wurden. Das Klarissenkloster am Kornplatz (heute Standort der Volksbank) wurde trotzdem geplündert. Nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis in Innsbruck floh Gaismair über Graubünden nach Zürich, wo er Ulrich Zwingli kennenlernte. Ein Zeugenbericht im Stadtarchiv behauptet jedoch, Gaismair habe sich zunächst noch in Dorf Tirol aufgehalten und sei von dort nach Klosters geflohen. Anfangs zeigte Gaismair noch Verständnis für die Situation der Herrschenden und verfolgte einen gemäßigten Kurs. Doch der Verrat Erzherzog Ferdinands I. an den Bauern enttäuschte ihn zutiefst und ließ ihn zum radikalen Denker werden. 1526 entstand in Zürich seine berühmte Landesordnung, die auch Zwinglis Handschrift trägt. Darin entwarf Gaismair das Modell einer Gesellschaft ohne Privilegien: Adel und Klerus sollten vollständig abgeschafft werden. Tirol sollte als freie, soziale und demokratische Bauern- und Knappenrepublik mit Regierungssitz in Brixen bestehen. Dort plante er die Errichtung einer theologischen Hochschule. Er forderte Schulbildung für alle, öffentliche Kranken- und Pflegeheime sowie eine staatlich gelenkte Wirtschaft, die die Enteignung von Bergwerken, Adelsbesitz und Kirchengütern vorsah. Seine Vision war eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichgestellt waren und es keine ständischen Unterschiede mehr gab.

Das Attentat

Mit seinen Ideen ist Gaismair seiner Zeit weit voraus – und den Mächtigen ein Dorn im Auge. Doch noch gefährlicher als seine Gedanken sind seine Pläne: Er will die Habsburger mit Unterstützung Zwinglis und der Republik Venedig aus Tirol vertreiben. Gemeinsam mit Zwingli schmiedet er das ehrgeizige Vorhaben, Tirol und die Drei Bünde zu einer Republik zusammenzuschließen. Am 2. Mai 1526 bricht er zur „Befreiung“ Tirols auf und erringt mehrere militärische Erfolge. Doch das können die Habsburger nicht dulden. Angesichts eines übermächtigen Söldnerheeres des Landesfürsten muss Gaismair nach Venedig ausweichen. Dort versucht er vergeblich, eine „Koalition der Willigen“ gegen die Habsburger zu formen. In der Republik Venedig wird sein Talent als Heerführer zwar geschätzt, doch 1532 endet sein Kampf abrupt: Auf seinem Landgut wird er vermutlich von Kopfgeldjägern der Habsburger (der Beweis fehlt wie immer bei solchen Attentaten) ermordet.

Das heurige Gedenkjahr

Im Rahmen des heurigen Gedenkjahres 500 Jahre Bauernkriege sind in ganz Tirol zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen geplant. Das Südtiroler Landesarchiv und die Michael-Gaismair-Gesellschaft organisieren in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Sterzing eine dreitägige Tagung im Stadttheater. Sie widmet sich dem Bauernkrieg, Michael Gaismair und der Frage nach Gerechtigkeit im historischen sowie aktuellen Kontext. In Bozen stand ein Euregio-Kulturdonnerstag im Zeichen der Bauernkriege und beleuchtete die Bedeutung Gaismairs bis heute. Das Tiroler Bildungsinstitut Grillhof in Igls lud zum Symposion „Michael Gaismair und der Tiroler Bauernkrieg“, das auch aktuelle Bauernproteste thematisierte. Auf Burg Heinfels in Osttirol wird die Sonderausstellung „Die Fluchtwege des Michael Gaismair“ gezeigt. Mehrere neue Biografien sind erschienen, darunter „Rebellion 1525, Michael Gaismair und der Aufstand der Tiroler Bauern“ von Robert Rebitsch sowie „Die Bauernkriege 1525/26“ von Ralf Höller. Das Online-Magazin SALTO widmet Gaismair einen Podcast, in dem die provokante Frage aufgeworfen wird, ob es ihm 2025 gelingen könnte, Andreas Hofer vom Heldensockel zu stoßen. Auch die Südtiroler Theaterzeitung setzte mit dem Wettbewerb 1525-2025, Handeln aus Überzeugung. „500 Jahre Michael Gaismair und der Bauernaufstand“ ein Zeichen. Schließlich stand auch die heurige Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes im Zeichen Michael Gaismairs und des 500-jährigen Gedenkens an die Bauernkriege in Tirol.

Gaismair heute

Andreas Hofer wird als Held gefeiert, während Michael Gaismair in unserer Erinnerungskultur oft zu Unrecht vernachlässigt wird. Sein Erbe wird ambivalent betrachtet – dabei hätte er einen ebenso bedeutenden Platz in der historischen Wahrnehmung verdient. Der ehemalige burgenländische Landtagspräsident Erwin Schranz bringt es auf den Punkt: „Andreas Hofer wurde zum Volkshelden hochstilisiert, obwohl er sich auf keinerlei neue Ideen stützte und nur mit der Waffe in der Hand die alte Kaiser-Ordnung wiederherstellen wollte. Gaismair hingegen legte mit seiner Tiroler Landesordnung einen gesellschaftspolitischen Verfassungsentwurf vor, der demokratische Ansätze um mehrere Jahrhunderte vorwegnahm.“

Auch Südtirols Bauernbundobmann Daniel Gasser betont Gaismairs fortschrittliches Denken: „Gaismair und seine Unterstützer kämpften für mehr Gerechtigkeit, mehr Mitbestimmung und mehr Gemeinnutz. Letztlich ist Gaismair zwar gescheitert – wohl auch, weil die Zeit noch nicht reif für seine Ideen war – sein Vermächtnis wirkt aber bis heute nach und hat in Teilen nichts von seiner Aktualität und Bedeutung verloren.“ Gaismair scheint aktueller denn je. Er war ein Rebell gegen ein ungerechtes System – und es wäre lohnenswert, sich intensiver mit der Frage zu beschäftigen, warum es überhaupt dazu gekommen ist.

„Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit“

Hannes Obermair ist Historiker an der Europäischen Akademie (EURAC Research) in Bozen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen mittelalterliche Geschichte, faschistische Diktaturen und Public History. Er war maßgeblich daran beteiligt, die umstrittenen faschistischen Mahnmale in Bozen zu zeitgeschichtlichen Lernorten auszugestalten, für die er 2018 vom Südtiroler Verband für Politikwissenschaft als Politische Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet wurde. Obermair war lange Zeit Direktor das Stadtarchivs Bozen, ist Autor zahlreicher Werke zur Landesgeschichte und hat mehrfach historische Ausstellungen kuratiert.

Hannes Obermair

Wir gedenken heuer 500 Jahre Bauernkriege, auch bei uns. Was braucht es, damit ein Tiroler zum Aufständischen wird?

Hannes Obermair: Unrechtserfahrung. Das ist die Triebfeder aller Unruhen, nicht nur im Tiroler Raum. Materielle Not und existenzielle Ungewissheit, wenn sie generationsspezifisch erfahren werden, führen zur Revolte. Entscheidend sind allerdings zwei Faktoren für den Erfolg der Revolte, wenn sie einen Umbruch herbeiführen will: der Funkenflug genügt nicht, es benötigt auch charismatische Führungsfiguren. Beispiel für eine (noch) unentschiedene Situation sind etwa die gerade laufenden massiven Proteste in Serbien gegen die autoritäre Regierung Vučić und ihre Korruptionswirtschaft.

Gaismair ist die zentrale Figur des Tiroler Bauernaufstandes von 1525. War der Sterzinger wirklich so ein großer Idealist, wie ihn manche Historiker sehen wollen?

Er war jedenfalls ein Charismatiker. Und ein scharf denkender Intellektueller. Seine Beweggründe sollten nicht idealistisch überhöht, sondern analytisch rekonstruiert werden. Zweifelsohne ist Gaismair eine große Figur, wenn man ihn im Horizont seiner Zeit und seiner Möglichkeiten betrachtet. Er stellt eine interessante Aufsteigerpersönlichkeit dar, die großbäuerliche Herkunft mit städtischer, militärischer, administrativer und unternehmerischer Erfahrung verknüpft, also unglaublich facettenreich ist.

Im Bozner Landesarchiv soll es eine Abschrift seiner berühmten „Landesordnung“ geben. Was wissen Sie darüber?

Es ist jener Textzeuge des 16. Jahrhunderts, den erstmals der österreichisch-britische Historiker Albert Hollaender 1932 im „Schlern“ in einer verdienstvollen Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Das Dokument wurde während der NS-Zeit dem deutschen „Ahnenerbe“, einer kulturpolitischen Organisation der SS, zugespielt und ist erst 2012 nach Südtirol zurückgekehrt. In Wien und in Brixen gibt es weitere Abschriften von Gaismairs Entwurf einer Landesordnung, die er Anfang 1526 in Graubünden nach seiner Flucht aus Tirol zu Papier gebracht hat. Es gibt übrigens keine nachvollziehbaren Gründe, an seiner Autorschaft zu zweifeln, eher verschwörungstheoretische Absichten, ihn zu diskreditieren.

Es soll auch Bilder von Gaismair geben?

Nein, kein zeitgenössisches Porträt von Gaismair ist überliefert. Freilich gibt es eine steckbriefliche Beschreibung seines Äußeren, angefertigt von den habsburgischen Häschern, die nach Gaismairs Leben trachteten und ihn schließlich 1532 in Padua ermordeten. Er wird darin als groß und hager bezeichnet, mit scharfen Gesichtszügen. Das hat die NS-Kunst (Hans Prünster) ebenso inspiriert wie auch Karl Plattner, der zum 450. Wiederkehr der Aufstände 1975 eine berühmte Lithografie anfertigte.

Kommen wir zu Gaismairs Tiroler Landesordnung von 1526. Woher stammen die radikalen Ideen?

Gaismair nennt die Quellen für seine republikanisch-egalitäre und zugleich antiklerikale Gesellschaftsordnung nicht, außer dass er zeittypisch direkt auf die Heilige Schrift Bezug nimmt. Die Bibel als politisches Argument ist das zentrale Narrativ der Reformation, nicht nur bei Luther, sondern etwa beim Theologen und Revolutionär Thomas Müntzer in Thüringen, dessen Aufstand blutig niedergeschlagen wird. Die bisherige Literatur zu Gaismair hat die Traditionslinien seines Denkens leider nur unzureichend erforscht. Ich gehe davon aus, dass er direkt und auch massiv vom Zürcher Reformator Huldrych Zwingli beeinflusst wurde, und zwar insbesondere von dessen programmatischer Schrift „Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit“ von 1523.

Warum ist Gaismair gescheitert?

Der von Gaismair angestrebte Gesellschaftsentwurf mit Räteregierung (statt des habsburgischen Fürstenregiments), staatlich garantierter Wohlfahrt, Vergesellschaftung der Produktionsmittel (Bergbau) sowie Abschaffung der Amtskirche und freier Pfarrerwahl könnte die reformierten Landstriche der Innerschweiz zum Vorbild gehabt haben. Es war die radikalste Ablehnung feudaler Herrschaft, die aus der Zeit vor den Revolutionen des 18. Jahrhunderts bekannt ist. Das Rollback der Habsburger war radikal und brutal, der von Gaismair angestrebte Totalumbau scheiterte an einer Mischung aus „Pazifizierung“ (Tiroler Landtag) und ökonomisch-militärischer Unterdrückung. Der frühmoderne Staat des 16. Jahrhunderts richtete sich als eine Art Leviathan gerade an der Vernichtung revoltierender Elemente auf. Das lässt den Gesamtvorgang so tragisch erscheinen.

Was haben uns Michael Gaismair und die Bauernaufstände heute noch zu sagen?

Wir dürfen die autoritären Tendenzen in Gaismairs Ordnungsentwurf nicht verkennen – auch ihm schwebte eine Art Gottesstaat vor, in dem etwa Nichtchristen nicht vorgesehen waren. Hier ist er ganz Kind seiner Zeit. Die egalitären Momente seiner Vorstellungen sind allerdings zeitlos, man könnte sie als eine Spielart eines religiös grundierten Sozialismus ansehen. Es ist klar, dass man solche Elemente im „heiligen Land Tirol“ aktiv vergessen hat. Aber Gaismair reicht weit über einen Andreas Hofer hinaus, um hier den Tiroler Säulenheiligen zu nennen. Dessen Aufstand war von letztlich Perspektivlosigkeit gekennzeichnet, Gaismair war hingegen ein Mann mit zu viel Perspektive. Neben ihm möchte ich aber auch an seine Frau Magdalena Ganner erinnern, die zweite Vergessene und heimliche Heldin des Geschehens – sie war es, die durch dick und dünn zu ihrem verfolgten Mann ging und die Familie mit den vier Kindern durchbrachte. Kein Brecht ohne Weigel, kein Gaismair ohne Ganner.