Wärmendes Eis

Nathans Erben: Musischer Abend mit hochaktuellem Klassiker

27. März 2025

Niemals vergessen

10. April 2025Jedes Jahr ist es ein Wettlauf gegen die Kälte. „Wir verfolgen die Wettervorhersagen genau, aber am Ende zählt jede Minute. Wenn wir zu spät reagieren, kann alles verloren sein“, sagt Thomas Prantl. Dem Biobauern aus Algund stehen in den nächsten Wochen einige schlaflose Nächte bevor.

von Josef Prantl

Frühling im Burggrafenamt: Kaum ist die Sonne untergegangen, sinken die Temperaturen rapide. Mit den wärmeren Tagen beginnt eine der größten Herausforderungen für unsere Obstbauern: die Frostgefahr.

Frostnächte im Frühjahr sind berüchtigt, die Temperaturen sinken nachts teilweise noch weit unter die 0°C-Grenze. Für die Obstblüten bedeutet dieser Kälteschock dann das Absterben. Eine einzige Frostnacht kann den Ertrag einer ganzen Saison vernichten, wenn zu spät reagiert wird. Der 21. April 2017 steckt vielen Landwirten noch in den Knochen: Drei Nächte lang zog der Frost mit großen Schritten über das Land, am 21. April erreichte die Eiseskälte ihren Höhepunkt. In Gebieten, in denen keine Frostschutzberegnung möglich war, kam es zu Ernteausfällen von bis zu 100 Prozent.

Ein Schauspiel der Natur

Wer frühmorgens im Etschtal unterwegs ist, erlebt in diesen Tagen immer wieder ein beeindruckendes Naturschauspiel: Tausende von Apfelblüten sind in glitzerndes Eis gehüllt, und wenn die ersten Sonnenstrahlen darauf treffen, funkelt die Landschaft wie eine verzauberte Winterlandschaft. Doch so schön der Anblick auch ist, er bedeutet für die Bauern harte Arbeit und große Verantwortung. Sobald das Thermometer bedrohlich in den Minusbereich sinkt, greifen sie nämlich zu einer paradoxen, aber bewährten Methode: Sie besprühen ihre Obstbäume mit Wasser, um sie vor der Kälte zu schützen. Diese als Frostschutzberegnung bekannte Technik hat sich über Jahrzehnte bewährt und ist heute aus dem modernen Obstbau in Südtirol nicht mehr wegzudenken. Ohne Frostschutzberegnung wären in den letzten Jahren viele Ernten verloren gegangen. Würde man die empfindlichen Blüten der Kälte überlassen, würden sie „verbrennen“. Bereits 1935 wurde die Wirkung der Frostschutzberegnung bei uns erkannt. 1947 machte Michl Pohl aus Latsch in der Zeitschrift „Südtiroler Landwirt“ darauf aufmerksam und 1949 baute Blasius Höller die erste Beregnungsanlage und 1950 ging sie in Betrieb. Von den rund 4000 ha Obstanlagen im Burggrafenamt sind heute ca. 2400 ha mit einer Beregnungsanlage ausgestattet.

Physikalischer Hintergrund

Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, ist ein physikalisch raffiniertes Prinzip. Wird Wasser auf Blüten und Knospen gesprüht, gefriert es und bildet eine dünne Eisschicht um die empfindlichen Pflanzenteile. Dabei wird Kristallisationswärme frei, die die Temperatur der eingeschlossenen Blüte knapp unter 0° C hält und sie so vor tieferen Minusgraden schützt. Der entscheidende Punkt: Die Bewässerung muss kontinuierlich erfolgen, solange Frost herrscht. Würde sie unterbrochen, würde die Verdunstungskälte die Temperatur rasch senken und die Blüte erfrieren lassen. Die Eisschicht darf auch nicht zu dick werden, sonst wird das Gewicht zu groß und die Zweige brechen ab. Gleichzeitig müssen Pumpen und Beregnungsanlagen zuverlässig funktionieren – ein Ausfall kann katastrophale Folgen haben. Dabei sind Obstanlagen in tieferen Lagen, wie etwa entlang der Etsch, frostempfindlicher als Anlagen in Hanglagen, da schon wenige Höhenmeter den entscheidenden Temperaturunterschied zwischen Frost und Nichtfrost ausmachen können.

Vom Frostwächter zur Alarm-Handy-App

Ein dichtes Netz von 119 Wetterstationen liefert den Landwirten ständig aktuelle Zahlen und Messwerte zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung vor Ort. Nähern sich die Temperaturen gefährlichen Grenzwerten (z.B. -5° C während der ersten Vegetationsperiode und 0° C während der Blüte), wird Frostalarm ausgelöst – mal um Mitternacht, mal um 4 Uhr morgens. Eine der größten Herausforderungen bei der Frostschutzberegnung ist die Wasserversorgung. Da in einer einzigen Nacht tausende Kubikmeter Wasser benötigt werden, ist ein gut funktionierendes Netz von Reservoirs und Leitungen notwendig. In Südtirol gibt es zahlreiche Bewässerungsgenossenschaften, die Wasser aus Stauseen oder Grundwasserquellen zur Verfügung stellen. Einige Bauern haben auch selbst ihre „Ziggl“, wie die Tiefbrunnen in den Wiesen im Dialekt genannt werden. Das Wasser wird dann mit Pumpen von bis zu 100 Metern Tiefe nach ober in die Beregnungsanlage gepumpt. Dabei kommen vor allem sogenannte Kreisregner zum Einsatz, die im Umkreis von rund 16 Metern alles bewässern.

Wenig Alternativen

Zunehmend wird auch nach nachhaltigen Lösungen gesucht, um den Wasserverbrauch zu optimieren und die Umweltbelastung zu minimieren. In trockenen Jahren kann es zu Engpässen kommen, und es wird diskutiert, ob diese Methode in Zeiten des Klimawandels noch tragbar ist. „Langfristig müssen wir neue Strategien entwickeln, vielleicht durch neue Sorten, bessere Wettervorhersagen oder noch effizientere Schutzsysteme“, sagt Thomas Prantl. Es gibt schon Alternativen zur Frostschutzberegnung, darunter Windmaschinen zur Durchmischung warmer und kalter Luftmassen, Ventilatoren für Spätfrostnächte, gasbetriebene Windmaschinen zur Bekämpfung von Blütenfrost, Frostöfen und Frostkerzen, Käfignetze mit geschlossenem Dach… Trotz dieser Alternativen bleibt die Frostschutzberegnung die wirksamste Methode, sind sich die Bauern im Etschtal einig. In Hanglagen werden auch Frostkerzen eingesetzt.

Frostalarm

Der Klimawandel macht die Situation unberechenbarer. War früher der April die kritische Phase, treten Frostnächte heute oft schon im März auf – in einer Zeit, in der die Bäume wegen milder Winter früher zu blühen beginnen. Neben den bewährten Methoden gibt es auch innovative Ansätze. In einigen Regionen werden neue Frostschutznetze getestet, die nicht nur gegen Hagel, sondern auch gegen Kälte helfen sollen. Andere setzen auf hochmoderne Wetterstationen, die noch präzisere Vorhersagen liefern, um auf drohende Frostnächte gezielter reagieren zu können.

Mit dem ersten Morgengrauen verstummt das Summen der Sprinkler, die Wiesen glitzern in der aufgehenden Sonne, und die Bauern atmen auf. Die Blüten sind gerettet – zumindest für diese Nacht. Doch die Saison hat gerade erst begonnen, und niemand weiß, was der nächste Wetterumschwung bringen wird.

Der Frühling legt den Grundstein für die neue Ernte

Jürgen Christanell ist den Obstbauern im Etschtal kein Unbekannter, berät er sie doch seit mehr als 25 Jahren. Die BAZ sprach mit dem Etschtaler Bezirksleiter des Südtiroler Beratungsrings.

Der Frühling fasziniert uns mit seiner Blütenpracht. Was verbinden Sie als Obstbauberater mit dem Frühling?

Jürgen Christanell

Jürgen Christanell: Ich mag den Frühling sehr, weil er immer voller Leben und Farben ist. Beruflich ist es der arbeitsintensivste Monat, da im Apfelanbau der Grundstein für die neue Ernte gelegt wird. Deshalb ist es auch eine sehr beratungsintensive Zeit, in der wir unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Für den Obstbauern sind die Frühlingsmonate eine große Herausforderung. Warum?

Der Obstbauer arbeitet in und mit der Natur und muss natürlich auf klimatische Einflüsse reagieren. Neben den verschiedenen Pilzkrankheiten wie Apfelschorf oder Mehltau ist es auch wichtig, die verschiedenen tierischen Schädlinge, die die Obstbäume befallen können, in Schach zu halten. Auch die Ertragsregulierung beginnt bereits um die Blütezeit und legt den Grundstein für den Ertrag im laufenden Jahr sowie für die Wiederblüte im nächsten Jahr.

Wir alle haben die wunderschönen Bilder der in Eis gehüllten Blüten nach einer Frostnacht vor Augen. Was ist da in den Wiesen passiert?

Ich denke, das ist den meisten Lesern bekannt. Dass wir mit Wasser und der daraus entstehenden Eisbildung unsere Blüten vor dem Erfrieren schützen. Durch die Eisbildung wird Erstarrungswärme frei, die die Blüte vor dem Erfrieren schützt. Damit genügend Wärme frei wird, muss die Bewässerung bis zum Sonnenaufgang fortgesetzt werden. Bei technischen Problemen mitten in einer Frostnacht, wenn nach dem Einschalten nicht mehr kontinuierlich Wasser zugeführt werden kann, kommt es häufig zu Schäden an Blüten und Blättern.

Schützen wir mit der Frostschutzberegnung nur die Äpfel oder auch andere Früchte?

Auch im Weinbau werden in letzter Zeit vermehrt Versuche unternommen, Trauben und Triebe durch Frostberegnung vor Blütenfröste zu schützen. Bei Kirschen ist die Beregnung problematisch, da sie zu Astbrüchen und in der Folge zu Pseudomonas Befall führt. Die Frostberegnung spielt daher vor allem im Apfelanbau eine Rolle.

Wie werden die Bauern alarmiert?

In Südtirol gibt es über 130 Wetterstationen, deren Daten den Landwirten zur Verfügung stehen. Diese können über die App, die Homepage und den Anrufbeantworter abgerufen werden. Zusätzlich gibt es einen SMS-Service, bei dem der Landwirt die gewünschte Mindesttemperatur eingeben kann und bei Unterschreitung eine SMS erhält. Die Alarmierung erfolgt dann je nach Gemeinde über Sirenen oder WhatsApp-Gruppen.

Für den Laien ist die Frostschutzberegnung ein beeindruckendes Schauspiel. Inwiefern stecken aber auch Risiken dahinter?

Das größte Risiko ist der Ausfall der Bewässerung nach dem Betrieb. Dies kann durch technische Probleme an den Motoren geschehen oder dadurch, dass der Ziggl ausfällt und kein Wasser mehr zugeführt werden kann. In solchen Situationen erfrieren die Blüten bzw. alle grünen Pflanzenteile. Natürlich gibt es immer Unterschiede, je niedriger die Temperaturen oder je früher der Beregnungsausfall, desto größer sind die Schäden.

Die Kritik richtet sich vor allem auch gegen den enormen Wasserverbrauch. Zurecht?

Natürlich braucht man für die Frostschutzberegnung viel Wasser, aber auch hier versucht man zu sparen, wo es geht. Viele Beregnungsanlagen wurden in den letzten Jahren erneuert und sind technisch auf dem neuesten Stand, so dass auch hier Wasser eingespart werden kann. Auch die Wasserstände der Tiefbrunnen werden überwacht. In Zukunft wird es aber sicher immer wichtiger werden, der Wasserknappheit mit Speicherbecken entgegenzuwirken. Vor allem die Trockenbewässerung wird in den letzten Jahren hauptsächlich mit Tröpfbewässerung durchgeführt. Auch Tensiometer finden im Obstbau immer mehr Bedeutung und werden zur Überwachung der Bodenfeuchte eingesetzt. Sie ermöglichen eine noch gezieltere Bewässerung. Für die Frostschutzberegnung müssen wir aber wohl oder übel auf die Überkopfberegnung zurückgreifen. Die Kritik ist also nicht ganz gerechtfertigt.

Sind wir die Pioniere der Frostschutzberegnung?

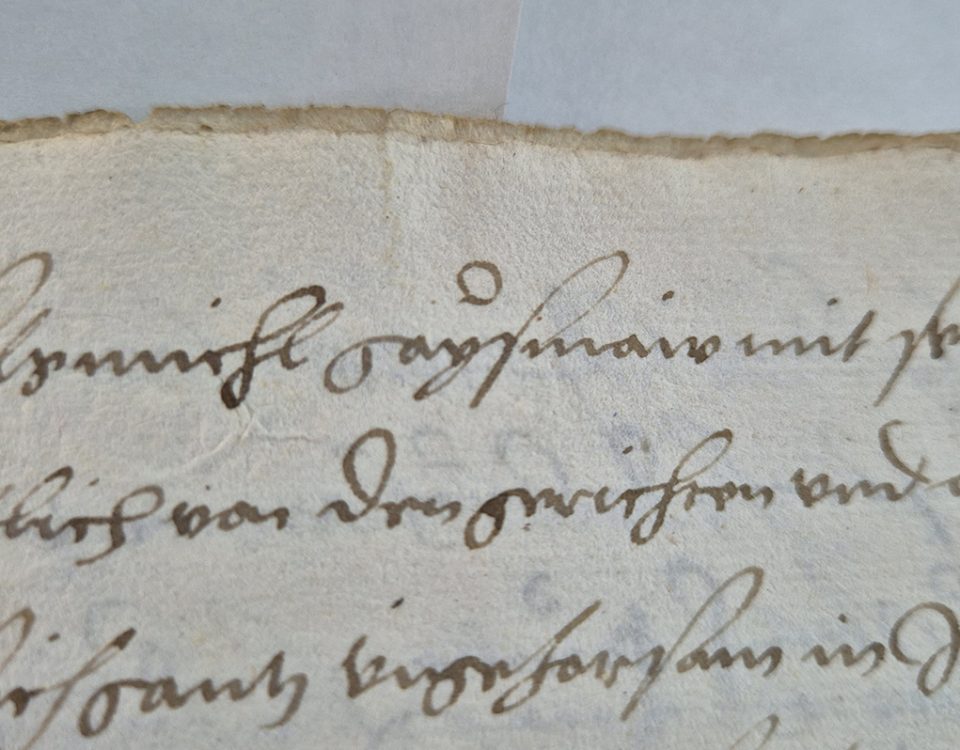

Noch 1935 gelang den deutschen Meteorologen O.W. Kessler der praktische Nachweis, dass bei ständiger Besprühung mit Wasser die entstehende Kälte die Pflanzen vor dem Erfrieren schützt. Nach den Kriegswirren griff dies der Kastelbeller Agrarwissenschaftler Michael Pohl auf und veröffentlichte es 1947 in der Zeitschrift „Landwirt“. Kurz darauf begann Blasius Höller aus Terlan mit dem Bau einer Beregnungsanlage, die am 26. April 1950 in Betrieb genommen wurde. Dies wurde dann am 14. Mai 1950 im Landwirt mit folgenden Worten veröffentlicht: „Von den neueren Mitteln brachte die Frostberegnung einen vollen Erfolg.“ In der Folge trat die Frostberegnung in Südtirol ihren Siegeszug an. Dort, wo genügend Wasser zur Verfügung steht, ist sie sicher auch heute noch die beste Methode, die Blüten vor der Kälte zu schützen.

Nicht überall ist Frostschutzberegnung möglich. Welche Alternativen gibt es dann?

Die Alternativen zur Frostschutzberegnung zielen alle auf eine Erwärmung der Anlage ab. Mit Paraffinkerzen und Stückholzöfen wurde versucht, die Temperaturen in den Anlagen zu erhöhen. Mehr als 2° C sind dabei nicht zu erwarten, die Wärme verteilt sich nicht so gleichmäßig in der Anlage wie erforderlich. Dies wurde in den letzten Jahren wieder verstärkt versucht. Die Erfolge sind deutlich geringer als bei der Frostberegnung. Es wurden auch Versuche mit Windrädern gemacht, neben der Lärmbelästigung ist auch der Wirkungsgrad nicht zufriedenstellend. Leider gibt es zurzeit keine gleichwertige Alternative zur Frostberegnung.