15 Jahre Euro

Lana auf dem Weg zur KlimaGemeinde

27. April 2017

Schutz und Vermögensregelung für beeinträchtigte Personen

9. Mai 2017Rund 340 Millionen Europäer in 19 Ländern benutzen den Euro. Das jährliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) von «Euroland» ist mit rund 11 Billionen Euro vergleichbar mit dem von China. Die Zahlen sind beeindruckend. Und trotzdem ist der Euro eine Währung, die keinen so richtig glücklich macht.

Auf Geld zu bauen, ist nicht klug

„Eurokrise“ ist ein geflügeltes Wort für alle europäischen Defizite. Bis heute scheiden sich die Geister daran, ob die noch junge Gemeinschaftswährung Europa ökonomisch und politisch eint oder vielmehr entzweit. Als Zahlungsmittel existiert der Euro nun 15 Jahre, am Devisenmarkt sogar schon 18 Jahre. Zum Feiern gibt es aber keinen Grund. Viele Krisen prägten die vergangenen Jahre. Weitere Belastungen stehen an. Als einheitsstiftendes Band wurde er von Politikern unterschiedlicher Lager angepriesen.

Kritiker warnten aber schon von Anfang an davor, dass man einen Kontinent nicht über Geld einen könne. Die Konvergenzkriterien werden es schon richten, glaubte man 1991 in Maastricht. Die Mitgliedsstaaten verpflichteten sich damals, dass das jährliche Haushaltsdefizit nicht mehr als 3 % des Bruttoinlandsproduktes betragen und der staatliche Schuldenstand bei nicht mehr als 60 % des Bruttoinlandsprodukts liegen darf. Frankreich hat heute eine Schuldenlast von knapp 100 % des BIP, Italiens Schuldenlast beläuft sich auf mehr als 120 % des BIP. Dabei hätte es wie Griechenland laut den Maastrichter Kriterien schon gar nicht in die Eurozone aufgenommen werden dürfen.

Austeritätspolitik, also rigide Sparpolitik, hieß ab nun die verpflichtende Medizin für die Krisenstaaten. Die Menschen in Irland, Italien, Griechenland, Spanien und Portugal mussten massive Steuererhöhungen und gleichzeitig katastrophale Ausgabenkürzungen hinnehmen. Diese Maßnahmen werden bis heute als alternativlos angepriesen und gelten als einziges Allheilmittel für die wirtschaftsschwachen Staaten.

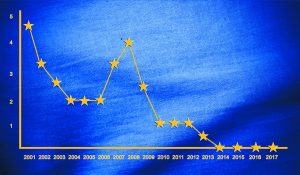

KAUM EIN STAAT HIELT DIE KONVERGENZKRITERIEN EIN

Schwere Zeiten für all jene, die Geld gespart haben, da die Zinsen gleich Null sind

Dabei wird aus den Daten von Eurostat deutlich, dass die Kriterien mit Hinblick auf das Staatsdefizit lediglich von Luxemburg, Finnland und dem relativ neuen Mitglied Estland eingehalten wurden. Anfang der 2000er Jahre drohten Frankreich und Deutschland Disziplinarverfahren aufgrund eines zu hohen Defizits. Beide konnten sich freisprechen. Gleichzeitig wurde damit der Anreiz an andere Regierungen gegeben, es mit dem Defizit nicht so ernst zu nehmen.

Die Frage ist allerdings: Macht es Sinn, wenn alle die gleiche Währung haben? Man stelle sich den Euro als einen Maßanzug vor. Jeder Schneider weiß, dass er keinen Anzug herstellen kann, der gleichzeitig Langen, Kurzen, Dicken und Dünnen passt. Exportländer wie Deutschland profitieren von einem stabilen Euro, sind aber benachteiligt, wenn es um die von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen niedrigen Leitzinsen geht. Krisengeschüttelte Staaten hingegen können nicht mehr durch eine Geldmengenerhöhung eine mäßige Inflation anregen. Auch ein zweites Instrument zur Krisenbekämpfung ist ihnen in der Eurozone verwehrt: die Möglichkeit zur Abwertung der eigenen Währung. Damit könnte man in Krisenzeiten die eigenen Exporte steigern und so Geld auf dem Weltmarkt verdienen. Die Eurozone setzt dagegen auf Austerität, d. h. Lohnkosten senken und Staatsausgaben kürzen – vorneweg Sozialausgaben. Man nennt dies interne Abwertung.

Und genau davor wurde und wird von Experten seit langem gewarnt. Sie sahen einen schwierigen Prozess voraus, sobald die unterschiedlichen EU-Mitgliedsstaaten auf eines der stärksten wirtschaftspolitischen Instrumente, nämlich der Geldpolitik, verzichten müssen. Die einheitliche Währung spiegelte kein ökonomisches Erfordernis wider. Vielmehr war er weitgehend politischen Ursprungs. Die Einheitswährung werde die europäische Integration als Ganzes vorantreiben, waren die politischen Eliten überzeugt. Ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt.

DER EURO WAR KEIN INTEGRATIONSBESCHLEUNIGER

Und so hat der Euro zu seinem heurigen 15. Geburtstag am 1. Januar wenig freudestrahlende Glückwünsche erhalten. Stattdessen wurden eher skeptische Stimmen laut. Einige sagen für das Jahr 2017 sogar das „Endspiel um den Euro“ voraus. Doch sollte man bei aller Kritik nicht außer Acht lassen: Der Euro ist eine stabile Währung, eine größere Inflation ist bislang ebenso ausgeblieben wie ein drastischer Verfall seines Außenwerts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Arbeit grundsätzlich ganz ordentlich gemacht. Um ein gemeinsames Europa zu schaffen, hätte man den Euro nicht einführen müssen. Doch mittlerweile ist er das wichtigste Symbol für die europäische Integration. Im Übrigen sollte man den Euro nicht isoliert betrachten. Er ist Teil oder vielmehr die logische Fortführung eines größeren Projekts, nämlich des gemeinsamen Binnenmarktes. Davon hat auch Südtirol profitiert.

NICHT DER EURO IST DAS PROBLEM

Zeiten der Krise können Zeiten der Hoffnung sein; oft sind es Zeiten der Angst. Dann liegt es nahe, nach Sündenböcken zu suchen, denen alle Schuld aufgeladen werden kann, die bekämpft und bestraft werden müssen, wenn alles gut werden soll. Zum Sündenbock gestempelt haben viele den Euro.

Andreas Wenter

Dr. Andreas Wenter ist Steuer- und Wirtschaftsberater mit eigener Kanzlei in Meran. Als Aufsichtsrat der Raiffeisenkasse Algund ist er ein profunder Kenner der Finanzwirtschaft. Ein Gespräch mit ihm über den Euro und die Krise der Europäischen Union.

„BAZ“: Der Euro feiert 15 Jahre. Wie denken Sie über die Einheitswährung?

Andreas Wenter: Meiner Ansicht nach ist die Einführung des Euro insgesamt als positiv zu bewerten. Sicherlich war der Zeitpunkt nicht ideal, die Begleitumstände hätten besser vorbereitet werden sollen. Vor allem aus Sicht einer Grenzregion wie unserer in Südtirol, wo der Großteil der Bevölkerung häufigen Kontakt mit den angrenzenden Regionen anderer Staaten hat, bringt der Euro viele praktische Vorteile im täglichen Leben.

Die Finanzkrise 2008 und der Zusammenbruch großer Banken hat in vielen europäischen Staaten Krisen ausgelöst. Hat der Euro uns nicht mehr geschadet als genutzt?

Die Finanzkrise ab dem Jahr 2008 hat vor allem die finanzschwächeren Staaten des Euroraums in große Schwierigkeiten gebracht und die Schwächen der Einheitswährung klar aufgezeigt. Die Wirtschaftskrise hat zu erhöhten staatlichen und privaten Kreditaufnahmen und damit zu einer höheren Inflation geführt, wobei die unterschiedliche Preisentwicklung in den einzelnen Staaten im Gegensatz zu den Wirtschaftskrisen vergangener Jahrzehnte nicht mehr durch Wechselkurskorrekturen abgefangen werden konnte. Es ist allerdings zu bemerken, dass die Wechselkurspolitik nur eine kurzfristige Maßnahme darstellt, wahrscheinlich wären die negativen Folgen der Finanzkrise mittel- bis langfristig ohne den Euro noch wesentlich größer gewesen.

Der Euro hat alles teurer gemacht. Stimmen Sie dem zu?

Die Maastricht-Kriterien, deren Hauptziel die Stabilität der Währung und die Eingrenzung der staatlichen Schuldenstände ist, haben das Wirtschaftswachstum vor allem der wirtschaftsschwächeren Staaten in den letzten Jahren stark behindert, was dazu geführt hat, dass für diese Staaten einerseits die Inflation insgesamt sehr niedrig geblieben ist, andererseits nicht zuletzt durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer die Preise für die Endverbraucher gestiegen sind. Die Teuerung war für uns in Südtirol deutlich spürbar, da der Umrechnungskurs der Lira zum Euro auf gesamtstaatlicher Ebene festgelegt wurde und nicht der Kaufkraft in Südtirol entsprochen hat, so dass es bald nach Einführung des Euro zu erheblichen Preissteigerungen gekommen ist.

Viele Staaten in der EU haben mit schweren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Die rigide Sparpolitik trifft vor allem den Normalbürger. Populisten, die einen EU-Austritt fordern, finden starken Aufwind. Müssen wir über kurz oder lang mit einem Zusammenbruch der Europäischen Union rechnen?

Die Kritik in den einzelnen Staaten richtet sich zwar oft gegen den Euro, sie gilt allerdings vielmehr der Europäischen Union als Gesamtes. Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielschichtig und aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Aus Sicht von uns Südtirolern wäre ein Zusammenbruch der Europäischen Union absolut nicht wünschenswert. Es bleibt zu hoffen, dass es trotz der berechtigten Unzufriedenheit der Bürger in den einzelnen Staaten nicht zu einem Wahlsieg der EU-Austrittsbefürworter kommen wird. Die Folgen eines Zusammenbruchs der Europäischen Union sind nicht vorhersehbar, würden aber Südtirol als Grenzregion wirtschaftlich und politisch erheblich schaden.

Die Bankenrettung durch den Staat trifft letztlich den kleinen Mann. Ist das denn gerecht?

Die Bankenrettung durch die einzelnen Staaten ist zwar durch die EU verboten worden, da das Wirtschaftssystem den Zusammenbruch von Großbanken nicht überstehen würde, wird die staatliche Rettung durch Steuergelder dennoch erlaubt. Die Bankenrettung erfolgt allerdings nicht nur für die Großbanken. Kleinere Banken werden vom Bankensystem selbst über staatliche Sicherungsfonds gerettet, d. h. alle Banken müssen in erheblichem Maß zur Rettung von maroden Banken beitragen. Das Südtiroler Bankensystem, das trotz aller Erschütterungen der letzten Jahre relativ solide dasteht, zahlt sehr hohe Summen in die Bankensicherungsfonds, was wiederum die Solidität der Südtiroler Banken mindert. Der „kleine Mann“ wird also indirekt doppelt zur Kasse gebeten. Ungerecht ist in erster Linie, dass die Schieflage der Banken vielfach durch Misswirtschaft der Bankenmanager entstanden ist und dass diese nur in sehr eingeschränktem Maß zur Verantwortung gezogen werden.

Kann Italien mit seinen hohen Schulden einen Euro-Austritt überhaupt überleben?

Der italienische Staat ist überschuldet und nach wie vor unfähig, notwendige tiefgreifende Reformen durchzuführen, wodurch der Schuldenstand kontinuierlich zunimmt. Meiner Einschätzung nach würde für Italien ein Euro-Austritt dramatische Folgen haben und zu „südamerikanischen“ Verhältnissen mit einer Ausuferung der Inflation und einem enormen Anstieg der Armut führen. Ob der Staat im Falle der Beibehaltung des Euro langfristig imstande sein wird, seine Schulden zu tilgen, ist allerdings ebenso fraglich.

Der Euro sollte die europäische Integration stärken. Das Gegenteil scheint einzutreten. Wäre ein loser Staatenbund nicht für alle besser gewesen?

Die Erwartungen der Europäischen Union in den Euro wurden nicht erfüllt. Wie die Europäische Union heute aussehen würde, wenn der Euro nicht eingeführt worden wäre, lässt sich nicht feststellen. Der Brexit hat gezeigt, dass ein Austritt aus der EU für Länder, die nicht dem Euroraum angehören, wesentlich einfacher ist. Der Ausstieg eines Euro-Landes hätte wesentlich weiterreichende Konsequenzen, wenn auch derzeit die Konsequenzen des Brexit nicht absehbar sind.

Wie geht es mit dem Euro weiter? Wird er überleben?

Wir als Südtiroler können meiner Ansicht nach nur hoffen, dass der Euro überlebt. Ein Ausstieg hätte wahrscheinlich für Italien zumindest mittel- bis langfristig verheerende Folgen, da sich die Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistung Italiens im Vergleich zu Österreich, Deutschland und Nordeuropa erheblich vergrößern würden. Langfristig wird es nicht von der Währung abhängen. Wenn Italien in den nächsten Jahren seine Wirtschaftsleistung nicht wesentlich zu steigern imstande ist, was nur mit tiefgreifenden Reformen möglich ist, wird es mit oder ohne Euro sehr schwer werden.

DIE BÄNKER SIND NICHT DIE SCHULDIGEN

Der Eppaner Peter Kühl beschäftigt sich mit soziologischen Themen im Zusammenhang mit Finanzwirtschaft und Geldpolitik. Der Diplomingenieur ist der Meinung, dass wir unabhängiger vom jetzigen Geld werden sollten.

BAZ: Herr Kühl, der Euro feiert seinen 15. Geburtstag. Grund zum Feiern?

Peter Kühl: Der Euro ist eine Leiche, die künstlich am Leben gehalten wird. Ist nur eine Frage der Zeit, wann sie umfällt. Es bleibt nach wie vor Schuldgeld. Nach der Einführung des Euro war die Stimmung ja recht getrübt, weil die Preise sich erhöhten, aber die Löhne nicht so stark stiegen. Banken geraten ins Wanken. Drohende Staatsbankrotte! Einen Grund zum Feiern sehe ich nicht.

Was ist Geld eigentlich und wie wird es gemacht?

Unser Geld ist in erster Linie Schuld-Geld. Das bedeutet: Jeder Euro, der auf unserem Konto „liegt“, ist kein „positives“ Geld mit einem eigenen Wert, sondern es wird in der Regel einer Bank geschuldet. Die Zahlen auf Ihrem Girokonto sind nur ein „Anspruch“ auf die Geldscheine (=die gesetzlichen Zahlungsmittel), die die Nationalbanken herausgeben. Die Giralgeldmenge auf der Welt stieg in den letzten Jahrzehnten durch die Kreditvergabe exponentiell – der Bürger hat aber nichts davon. Lesen Sie mal das Kleingedruckte auf einer aktuell gültigen Dollarnote. Bleibt die Frage, warum eigentlich Banken und nicht der Staat selbst Giralgeld erzeugen.

Worin sehen Sie die größte Gefahr unserer derzeitigen Geldpolitik?

Da kommen viele Faktoren zusammen. Es ist nicht nur das Giralgeldsystem. Wenn Konzerne immer noch Schlupflöcher finden, um keine angemessenen Steuern zu zahlen, läuft etwas nicht richtig in meinen Augen. Wir haben ein Verteilungsproblem und durch die Geldschöpfung aus dem Nichts und die Verzinsungen auch ein Geldmengenproblem. Das führte in der Geschichte immer wieder zu Entwertungen und Crashs, auch zu Kriegen.

Die Schweizer planen eine Volksbefragung zum sogenannten Vollgeld. Was soll erreicht werden?

Es gibt in der Schweiz eine Initiative, die das komplette Bankensystem vom Giralgeld zum Vollgeld wandeln möchte. Das würde bedeuten, dass nicht mehr die Privatbanken das Giralgeld schöpfen dürfen, sondern nur noch die Nationalbank. Sie soll die Menge regulieren und auch die Verteilung. „Geld soll nicht nur durch verzinsliche Schulden in Umlauf kommen, sondern auch als positiver und schuldfreier Wert der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden“, heißt es auf der Homepage der Initiative (http://www.vollgeld-initiative.ch). Das Besondere dabei ist, dass sich die neu zu schöpfende Geldmenge an der Volkswirtschaft orientieren soll. 2015 wurde die notwendige Anzahl an Unterschriften erreicht und somit wird es bald zu einer Volksbefragung mit verbindlich umzusetzenden Ergebnissen kommen.

Wie kann Ihrer Ansicht nach ein nachhaltiges, gerechtes Geldsystem aussehen?

Solange wir nicht als Mensch kollektiv nachhaltig und gerecht sind, wird es das nicht geben.Vielleicht stehen wir ja da vor einem Quantensprung? Vielleicht auch vor einem in der Finanz- und Wirtschaftswelt? Was wir auf jeden Fall brauchen könnten, ist die Entwicklung zu mehr Wertschätzung, Empathie und Menschlichkeit.

David Gräber, Wirtschaftsprofessor an der London School of Economics, meinte in seinem Buch „Schulden – die ersten 5000 Jahre“, dass ein Wert- und Tauschsystem nur bei verfeindeten Stämmen angewendet wurde. Das habe ich nicht tiefer recherchiert, aber der Gedanke ist ja nicht so weit hergeholt – wir brauchen uns das ja nur in der Familie anschauen: In guten Ehen wird nicht auf Heller und Pfennig geschaut, was ausgegeben wird. Was in Scheidungsverfahren läuft, weiß jeder.

Wenn Italien nicht drastisch in seinem Haushalt den Rotstift ansetzt, drohen 25 % Mehrwertsteuer

Sie plädieren dafür, möglichst unabhängiger von Geld zu werden. Ist das denn in unserem System möglich?

Grundsätzlich ist Geld ja eigentlich ganz brauchbar. Man kann sich ein „Guthaben“ erarbeiten und es für etwas ganz anderes bei jemand ganz anderem einlösen. Der Staat braucht auch „Einnahmen“, um seine Ausgaben für das Verkehrssystem, das Gesundheits- und Sozialsystem etc. zu decken. Die Frage ist, auf welchen Säulen das System steht. Warum ist denn der Dollar immer noch Weltleitwährung, nachdem die ursprünglich zugesagte Golddeckung des Bretton-Woods-Abkommens von den Amerikanern nicht mehr gehalten werden konnte?

Gerade aktuell sind Meldungen aus Südamerika, Russland und China, die dabei sind, sich von der Vormachtstellung des Dollars abzukoppeln. Ist da jemand an den Hintergründen oder den Konsequenzen interessiert? Abhängigkeiten, auch gerade im internationalen Zahlungsverkehr, wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben. Aber eine regionale Verringerung der Abhängigkeit wäre machbar, einhergehend mit der Einführung anderer Systeme.

Wie können wir weniger abhängig vom internationalen Zahlungsverkehr werden und den lokalen Wirtschaftskreislauf stärken?

Etwa durch zwei Währungen im Portmonnaie, was es ja schon einmal gab bzw. immer noch gibt. Z.B. Schilling und Euro, CUP und PUP in Kuba. Und der ECU, der rund neun Jahre interstaatlich eingesetzt wurde, als es noch keinen Euro gab. Andererseits denke ich als Ingenieur an Sicherheiten. Wenn ein System versagt, kann ein zweites oder drittes, das parallel läuft, einen vielleicht schmerzhaften Ausfall eines Systems abmildern. Die Menschen und Unternehmen rund um den Chiemsee haben seit 2003 den „Chiemgauer“, ein Gutscheinsystem, mit dem man Waren und Dienstleistungen erwerben kann, äquivalent einem Volumen von über 7 Millionen Euro allein im Jahr 2014. Es gibt in der Schweiz eine „Wir“-Bank mit einer Bilanzsumme von ca. 5,2 Mrd. Schweizer Franken. Die „Human Economy“- Gruppe in Brixen hat ein

Zahlungssystem von Mittelitalien auf Südtiroler Verhältnisse adaptiert. Und es gibt viele Zeitbanken, auch hier in Südtirol. Im Innkreis bringt Tobias Plettenbacher seit über 10 Jahren Privat- und Regionalwirtschaft in Regionalgruppen näher zusammen.

Müssten wir uns mehr für Geldpolitik und Finanzwesen interessieren, aber uns auch über Alternativen informieren?

Das Potential dieser alternativen Ideen ist nur noch nicht ausgeschöpft, weil sich die Masse nicht dafür interessiert. Ich kann nur jeden ermuntern, sich überhaupt einmal mit dem Geldsystem auseinander zu setzen. Christian Felber, Gründer der Gemeinwohlökonomie, setzt Wert auf Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen. Michael Tellinger hat mit dem „Ubuntu Prinzip“ weltweit zahlreiche, auch politisch engagierte Anhänger hinter sich, die die Idee einer Gesellschaft propagieren, die einen Teil ihres täglichen Bedarfs selbst erzeugt. Prof. Franz Hörmann propagiert das InfoMoney – mit weitreichendem Veränderungspotential für die Gesellschaft. Es gibt auf der Welt einige Lebensgemeinschaften, die teilautark leben. „Nomadelfia“ ist meines Wissens so ein Beispiel.

Außerdem gibt es zahlreiche ungenutzte Liegenschaften des Landes Südtirol. Dort könnte man mit einem innovativen Bürgermeister und wenigen Mitteln Modellversuche starten, wie man experimentell autonomere oder gar teilautarke Lebensverhältnisse herstellen kann – z. B. Energie, Lebensmittel oder Kleidung selbst produzieren. Es soll ja auch eine stillgelegte Weberei im Obervinschgau geben und eine stillgelegte Obsttrocknungsanlage. Wir tragen alle zu dem bei, wie es momentan ist. Die „Bänker“ sind ja nicht schuld an dem System. Die Politik hat die Gesetzgebung gemacht. Aber wenn vom Volk keine klare Botschaft kommt, was soll die Politik machen?

von Josef Prantl