Die Heimat bewegt noch immer

Sanfter Tourismus

11. Juli 2017

Natur trifft Kunst

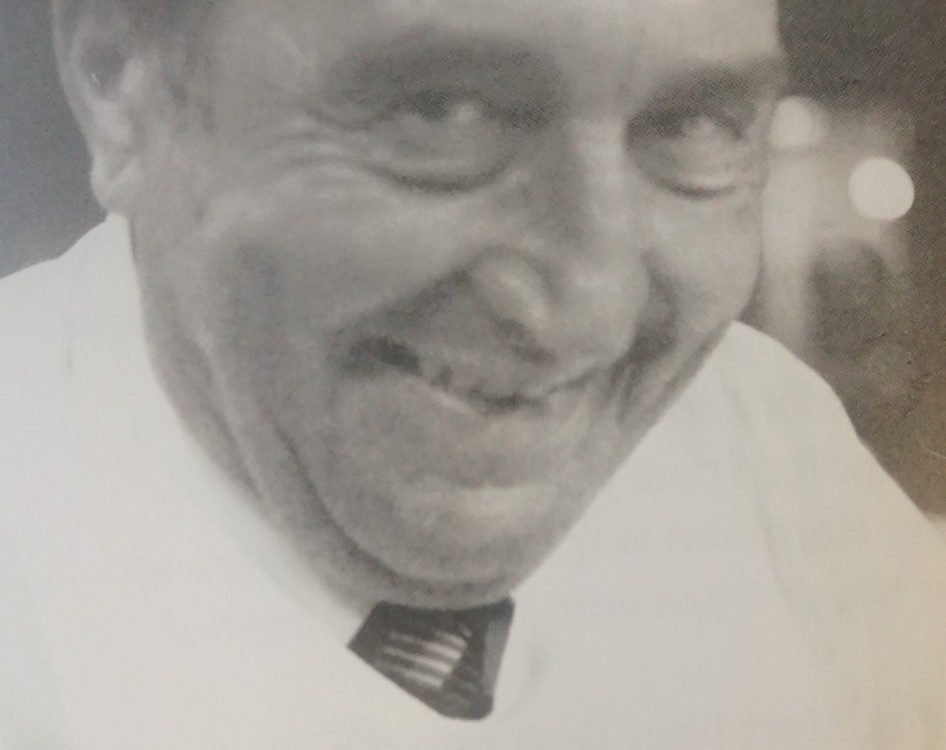

11. Juli 2017Geboren 1949 in St. Leonhard in Passeier, lebt Anton Gögele seit 1978 in Konstanz. Nach seiner Pensionierung veröffentlichte er mehrere Bücher. Sein letztes Buch „Unter der neunten Ecke“ ist von seiner Kindheit und Jugend geprägt.

Herr Gögele, was verbinden Sie mit Ihrer Kindheit und Jugend?

Vieles: das Geburtshaus, die Jaufenburg, die Heiligkreuzkapelle, die Pflanzenwelt mit ihrer unglaublichen Vielfalt. Schulkollegen, zu denen jetzt mehr Kontakt besteht als zu meiner Schulzeit. Die Bergspitzen, die ich damals schon als großen „Schatz meiner Heimat“ sah. Mich fasziniert, dass es heute Naturschutz gibt, dass im Passeiertal das E-Werk geschaffen wurde, dass überall in Südtirol moderne Züge fahren, dass Meran nicht mehr die Stadt mit der schlechtesten Luft aller Städte Italiens ist, dass die Jugend im Passeiertal heute aufgeweckt ist…

Wie war Ihr Leben, nachdem Sie Südtirol verlassen haben?

Einige Monate lang erlebte ich Zerreißproben. Ich hatte aber bald die Möglichkeit, in einem Chor mitzusingen. Das war Ersatzheimat und Lehre in der und auch über die Fremde. Ich arbeitete in einer Fabrik als Maschineneinsteller, später als Gärtner. 1987 machte ich die Ausbildung zum diplomierten Psychiatriepflegefachmann. Diesen Beruf mit breit gefächerter Kompetenz auf einer Psychotherapiestation, den ich über ein Vierteljahrhundert ausübte, möchte ich nicht missen. Kurz vor dieser Ausbildung heiratete ich und bin Vater von einem Sohn und einer Tochter.

Sie schreiben zu Ihrem Buch: Die Erzählung in diesem Buch ist Fiktion in Anlehnung vieler wahrer Begebenheiten geprägt von unterschiedlichsten Er- und Beziehungsmustern in den 1950/60er Jahren. Können Sie uns hierzu mehr erzählen?

Der letzte Beruf hat mir ermöglicht, Dinge für mich zu klären und verstehen. Viele Eltern machten sich damals aufgrund der Predigten von den Kanzeln herab schlimmste Vorstellungen über das Jüngste Gericht: entweder Himmel, wenn man wie ein Heiliger lebt, oder Hölle, wenn man ein Mensch mit Fehlern ist. Entsprechend das „Er“-Ziehungsmuster: Drillen mit Rute, um aus den Kindern „etwas Rechtes“ zu machen. „Be“-Ziehungsmuster ergeben daraus: „Wir müssen alle gleich sein“. So gab es für mich erst nach vielen Jahren der Zerrissenheit einen klaren Weg hin zur Individualität mit Eigenverantwortung. Ich erlebte, dass es in den engen Tälern – ohne Wissen, was es in der Welt gibt – Menschen gab, die gerne alle übrigen Weltenbürger zu einem Glauben nach persönlicher Vorstellung bekehren wollten – oft stringenter als der Papst.

Ich habe drei Korsette erlebt. Das engste Korsett war die Glaubensvorstellung meiner Eltern – geprägt durch strenge Priester. Eingeprügelte Schuldgefühle, wenn es keine wirkliche Begründung dafür gibt, lähmen und zerstören. Ich halte viele Traditionen in Ehren, aber nicht jede Tradition hat gut getan. Viele Südtiroler mussten sich damals noch innerlich von einem „Deutschen Großreich“ trennen. Der eigene Weg hat sich bei mir erst durch den Abstand herauskristallisiert. Zum dritten Korsett, als Südtiroler zu den damals angefeindeten Italienern zu gehören und zugleich von einer Kirche aus Rom beherrscht zu werden, die mit Scheinmoral in Südtirol tiefer griff als weiter unten in Italien, war, wie Unterhemd, Hemd und Jacke miteinander verklebt und verkleistert. Da hat sich mittlerweile viel gewandelt.

Beruht die Hauptfigur des „Martl“ Ihrer Fantasie oder hat sie ein reales Vorbild?

Beruht die Hauptfigur des „Martl“ Ihrer Fantasie oder hat sie ein reales Vorbild?

Den Martl gab es: ein Onkel von mir. Aber weder durften wir Kinder uns mit ihm abgeben noch mit Nachbarskindern spielen. Folge: zur Strafe Rosenkränze beten. Einmal bin ich meiner Mutter nachgeschlichen, als sie Martl eine Suppe brachte, und so wusste ich, wie Martl im Nachbarhaus lebte. Allen Respekt vor seiner Schwester, die ihn beherbergte, und vor ihrem Sohn, meinem Cousin, der sich viele Jahre rührend um ihn kümmerte. Martl war ein Mensch, den ich mochte, wie viele andere, die leider nicht ein beschauliches Leben hatten. Martls Stationen in der Erzählung entsprechen zu gutem Teil der Fantasie, welche sich in mir als Kind über all die Tagelöhner aufgebaut hatte, von denen ich nicht wusste, wie sie (über-)leben, was sie essen und wo sie schlafen… Gerne hätte ich es gewusst, aber solche Fragen waren tabu.

Was möchten Sie mit diesem Buch bewegen?

Ich möchte mit dieser Geschichte Menschen wie Martl, den Beckensepp, den Riffisser (wegen des Stotterns Stoggizzer genannt) u. a. im psychischen Sinne rehabilitieren. Jeden von uns kann es erwischen: Unfall, Schlaganfall, Depression, Krebs usw. verändern uns schnell und machen uns hilfloser, als wir es uns vorstellen. Ich wünsche jedem, der noch in alten Mustern denkt, dass er Verständnis für Schwächere aufbringen kann und akzeptiert, dass jeder einen anderen Weg zu gehen hat: urteilsfreies Mitgefühl für alle, die anders sind. Wären wir alle gleich, wäre der andere so, wie der Bekehrer ihn haben möchte: Der „Apostel“ würde es nicht aushalten, wenn der Bekehrte nun genau gleich wäre wie er selbst. Das muss man sich wirklich genau vorstellen: Wir würden vielleicht alle irr – nicht, wie viele, die früher oft aus anderen Gründen in der Psychiatrie landeten: „Wenn du nicht gut tust, kommst du in die Narrenanstalt und von dort nicht mehr heraus.“

Können wir mit weiteren Veröffentlichungen rechnen?

Ich bin nach wie vor am Schreiben. Im Spätherbst erscheint ein Krimi. Es kann durchaus sein, dass mir nochmals eine Idee über die Heimat kommt. So stellte ich Überlegungen an, als ich in der Erzählung die Jaufenburg ins Spiel brachte, ob diese wirklich der erste Bau an so markanter Stelle war, oder stand dort einst ein römisches Kastell? Vielleicht doch ein Schatz unter der neunten Ecke? Ich werde bald 70 und schaue, was das Leben für mich noch übrig hat. Dort graben werde ich nicht mehr, wie es Martl getan hat und dafür tatsächlich eingesperrt wurde. Wenn es noch eine Geschichte über die Heimat gibt, so wird diese humorvoll sein.

Steckbrief

Anton Gögele

Geboren: 1949 in St. Leonhard

Beruf: Gärtner, Maschineneinsteller, Psychiatriepflegefachmann und jetzt Rentner

Hobbys: Schreiben, Malen und Fotografieren