Vereint im Gebet

Bildungstage für Pflegeeltern: Jetzt anmelden!

15. März 2022

Klavierstimmer und Kernspalter

18. März 2022Gemeinsam beten Weißrussen, Ukrainer, Moldawier und Russen jeden Sonntag in der russisch-orthodoxen Kirche in der Villa Borodina in der Meraner Schafferstraße: für den Frieden, für die Menschen, die in einem schrecklichen Krieg täglich sterben. Der Krieg spaltet bis tief in die Familien hinein.

von Josef Prantl

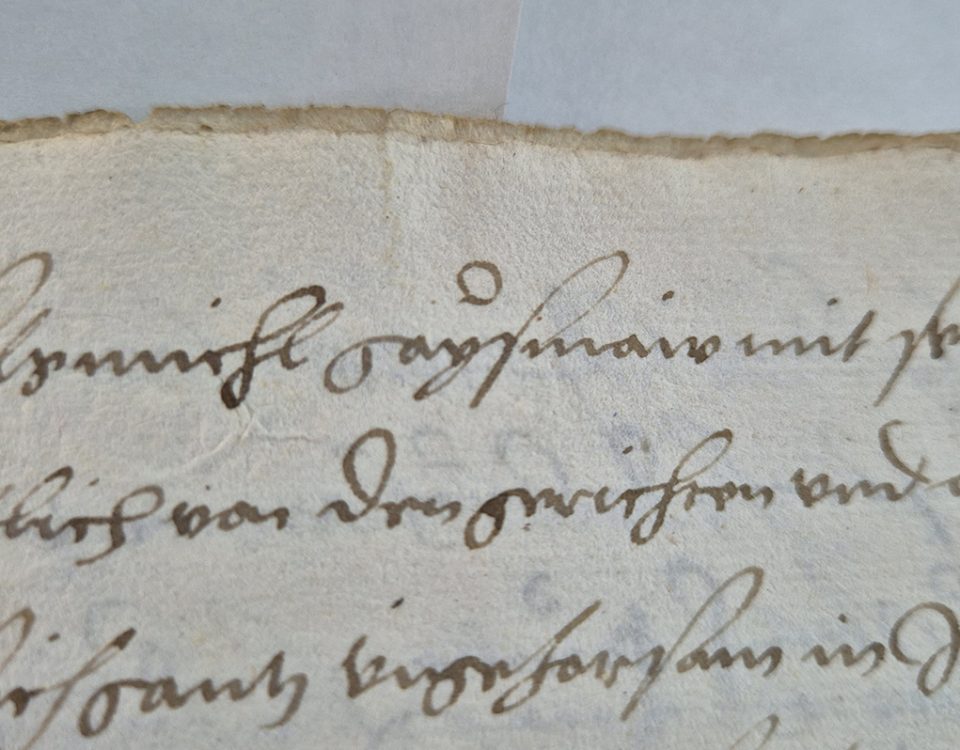

Die orthodoxe Kirche in der Meraner Schafferstraße ist ein Schmuckstück. 1897 eröffnet wurde sie dem Heiligen Nikolaus geweiht. Das Ensemble mit den drei herrschaftlichen Häusern geht auf die Hinterlassenschaft der Moskauerin Nadežda Iwanowna Borodina zurück und wurde vom Meraner Architekten Tobias Brenner geplant.

Der Zwiebelturm mit seinem achtarmigen Kreuz auf der Spitze fällt sofort ins Auge. Hier im 2. Stock befindet sich auch der über 100 Jahre alte Kirchenraum mit seinen wertvollen Ikonen und Kultobjekten. Das „Russkij Dom“ beherbergt auch eine Bibliothek mit über 1300 Büchern der russischen Literatur.

Lukas Pichler (l) und Archimandrit Sergey Akimow

Der Ukrainekrieg macht große Angst

Russen in Meran

Meran hat von allen Gemeinden Südtirols die größte historische Verbindung mit Russland. Ende des 19. Jahrhunderts war die Gästezahl in der Kurstadt sprunghaft angestiegen, unter anderem auch die der russischen Gäste. Im Jahr 1884/85 wurden sie mit 1023 Gästen nach 3413 Deutschen und 2600 Österreichern an dritter Stelle in den Beherbergungslisten geführt. Bis 1914 gab es eine direkte Verbindung der österreichisch-ungarischen Eisenbahn zwischen Meran und St. Petersburg. Es entstanden das Palace Hotel und der Meranerhof, die von russischen Adeligen sehr geschätzt wurden. Die Kurverwaltung gab monatlich eine Fremdenliste heraus, in der sich viele russische Namen von Adeligen, Unternehmern, Industriellen und Kaufleuten finden. Schon seit 1875 gab es eine private Vereinigung wohlhabender russischer Bürger, die in Meran lebten. Sie gründeten ein Heim, um bedürftigen, tuberkulosekranken Russen den Kuraufenthalt in der Stadt zu ermöglichen. Dieses „Russenkomitee“ lebte von der Großzügigkeit ihrer Mitglieder, hauptsächlich der Ärzte, die hier praktizierten. Nadežda Ivanovna Borodina, die Tochter eines leitenden Hofbeamten des Zaren Nikolaus, war mit ihrer Mutter nach Meran gekommen, um ihre Tuberkulose behandeln zu lassen. Da die Kur in Meran nicht reichte, reiste sich nach Nizza weiter, doch auch dieser Aufenthalt rettete sie nicht und sie verstarb am 16. April 1889 im Alter von siebenunddreißig Jahren. Nadežda vermachte dem Russenkomitee eine beachtliche Summe. Sie hinterließ 100.000 Rubel für den Bau eines Heimes mit preiswerten Unterkünften für bedürftige, kranke Russen und für den Bau einer orthodoxen Kirche, die „St. Nikolaus dem Wundertäter“ geweiht werden sollte, dem Beschützer der Kranken.

Der Krieg darf nicht spalten

Sergey Akimow zelebriert hier in der Villa Borodina den sonntäglichen Gottesdienst nach dem altslawischen Ritus. Aus dem ganzen Land kommen die Gläubigen der verschiedenen slawischen Ethnien, die in Südtirol leben, nach Meran, um zu beten, zu feiern, Freud und Leid zu teilen. „Im Gebet sind wir vereint“, sagt Sergey Akimow, der aus Minsk in Weißrussland stammt. Seit vergangenem November ist er für die orthodoxe Gemeinde in Südtirol zuständig. Viele Jahre leitete er die Abteilung für Bibelstudien und Theologie an der Minsker Theologischen Akademie.

Sergey trägt den Ehrentitel des Archimandriten und kennt das Seelenleid der Gläubigen. „Gemeinsam beten wir für den Frieden“, sagt er. Auf politische Fragen, auf den Krieg, die Frage nach den Schuldigen will und kann er nicht eingehen: „Wir glauben an einen Gott des Friedens und nicht des Krieges, der Friede ist der einzig wahre Weg menschlichen Fortschritts“, sagt er. Das Leid ist den Gläubigen beim vormittäglichen Sonntagsgottesdienst anzusehen. Es sind vor allem Frauen aus der Ukraine, aus Moldau, Weißrussland und Serbien, aber auch aus Russland, die zum Beten kommen. Sie zünden Kerzen an, küssen die heiligen Ikonen, knien vor dem Altar. Es ist das gemeinsame Gebet, das beruhigt, Frieden stiftet, der zwischen den slawischen Brudernationalitäten durch den russischen Angriff auf die Ukraine erschüttert wurde.

Der traditionelle Zwiebelturm der Kirche

Norbert und seine ukrainische Frau Mira mit Daniel machen sich große Sorgen

Frauen aus Moldavien nach dem Gottesdienst

Beziehung zu Russland – ein Scherbenhaufen

Sprachlos ist Lukas Pichler. Er leitet das „Zentrum zur Förderung der Beziehungen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und Russland Nadežda Ivanovna Borodina Meran“. 2009 gegründet, wollte der Verein die russische Gemeinschaft in Südtirol und die Beziehungen des Landes zu Russland unterstützen und fördern. Im April sollte die Konferenz „Restart“ noch einen Anschub für den Tourismus nach Covid leisten, im November fand gerade ein runder Tisch zur Zusammenarbeit in der Industrie und zur Vorbereitung zukünftiger Delegationsreisen zwischen Russland und Südtirol statt. Weitere Projekte sahen Kooperationen im kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und sportlichen Bereich vor, vom Konzert bis zur Buchvorstellung. Lukas Pichler ist die Enttäuschung, die Fassungslosigkeit anzusehen. War er nicht gerade noch dabei zusammen mit Spezialisten des Krankenhauses Meran, einen Kongress von Augenärzten aus beiden Regionen zu planen? Über 300 Südtiroler Schüler, insbesondere die der Technologischen Fachoberschule Meran, waren vor kurzem noch der Live-Übertragung zu den Forschern des „Kosmonautik-Museum Moskau“ gefolgt. An den von hiesigen Schachvereinen gemeinsam mit der „Borodina“ organisierten Schachturnieren nahmen im vergangenen Jahr zahlreiche russische Großmeister statt. „Die Entwicklungen der letzten Wochen waren aber für die russische Gemeinschaft bei uns einschneidend, es kann nur Verlierer geben“, bedauert Pichler.

Moskau schweigt

Eigentlicht sollte das wertvolle Ensemble in der Schafferstraße mit der Villa Borodina, der Villa Moskau und dem Schusterhaus für 30 Jahre der Stadt Moskau überlassen werden. Im Gegenzug wäre Russland für die Restaurierungskosten aufgekommen. Im November noch hatten sich Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Massimo Bessone mit Sergey Cheremin, Minister und Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen in der Moskauer Stadtregierung, getroffen, um die Übertragung von „Zarenbrunn“, wie das Ensemble im Volksmund heißt, vorzubereiten. Dass daraus nichts mehr wird, versteht sich von selbst. Aber auch das Russische Zentrum Borodina steht vor einem Scherbenhaufen. „Das Land Südtirol hat die Zusammenarbeit mit den russischen Partnern im Verein Borodina eingestellt und geplante Tätigkeiten des Vereines ausgesetzt“, sagt Pichler. Der Verein bestehe zwar noch, allerdings sehe er sich momentan nur mehr als Sachverwalter, bedauert Pichler. Was mit den renovierungsbedürftigen Gebäuden nun geschieht, liegt in Landeshänden. „In dieser schwierigen Zeit braucht die orthodoxe Gemeinde aber einen Bezugspunkt, der friedenstiftend, vermittelnd zwischen den Menschen der slawischen Nationen in Südtirol wirkt“, betont Pichler. Archimandrit Sergey Akimow kann und möchte dazu beitragen, allerdings reist er wöchentlich aus Rom an. Würde es gelingen, ihm in Meran eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, wäre das sehr hilfreich, sagt Pichler, „denn wir müssen alles unternehmen, damit wir den Konflikt nicht zu uns holen.“

Einander vergeben, nicht Hass schüren

In Südtirol leben über 1500 Ukrainer, aber auch Hunderte Russen. Zwischen den Nationalitäten darf es nicht zum Riss kommen. Der Konflikt spaltet die Familien, bringt Freunde auseinander, hier bei uns, in Russland, in der Ukraine, in Moldavien und in Belaruss. Konkret erlebt das der Algunder Norbert. Seine Partnerin Mira ist Ukrainerin. Die Eltern leben rund 200 Kilometer westlich von Kiew. Täglich telefoniert sie mit ihnen, aber auch mit ihrer Schwester, die in Moskau lebt und mit einem Russen verheiratet ist. Die meisten Familien haben Verwandte, Freunde, Bekannte hier und dort.

Viele Russen sind innerlich zerrissen

Wie so vieles, was heute in den ehemaligen Föderationsrepubliken der Sowjetunion aufbricht, hängt mit der Geschichte zusammen. Nach dem Untergang der UdSSR lösten sich die Staaten von Moskau, nahmen das Erbe kommunistischer Politik allerdings mit. Und so leben Menschen unterschiedlicher Ethnien in den Nachfolgestaaten, so auch viele Russen in der Ukraine. Die Vermischung der Völker war ein erklärtes Ziel der damaligen Politik. „Früher waren wir alle gemeinsam, wir sind in der Sowjetunion gemeinsam aufgewachsen – Russland, Ukraine, alle Länder waren zusammen. Jetzt auf einmal herrscht Krieg. Ich glaube, es sind beide Seiten beteiligt, es haben beide Seiten Schuld“, sagt eine Frau aus Moldawien. Ihren Namen will sie nicht öffentlich lesen. Genauso wie ihre Kollegin: „Egal zu welchem Land du stehst oder welche Meinung du hast – es kann sein, dass das jemand in den falschen Hals bekommt und du mit Konsequenzen rechnen musst.“

Misstrauen spürbar

Es werden Flüchtlinge zu uns kommen, vor allem auch Kinder, die traumatisiert sind. „Wir müssen uns bewusst sein, dass da unterschiedliche Weltanschauungen dann aufeinanderprallen. Vereinendes wie etwa die Heilige Messe am Sonntag müssen wir daher unbedingt erhalten, um das Zusammenleben aller Volksgruppen in Meran zu fördern“, warnt Lukas Pichler. Der Krieg dürfe sich nicht auf den Alltag hier niederschlagen. Denn die Meinungen sind nicht so eindeutig. „Wir schauen zwei Nachrichten, italienische und russische Nachrichten. Wir sind zweiseitig informiert, wir hören auch mehrere Meinungen, nicht nur eine Seite. Wir haben Putin immer vertraut, wir haben nie gedacht, dass Krieg entsteht. Wir haben immer gehofft, dass sie das diplomatisch schaffen. Aber nach Jahren der Diplomatie blieb ihm nichts mehr übrig“, beteuert eine Russin. „Aber wir sind alle gegen diesen Krieg.“ Sorge bereite ihr, dass die Nationalitäten aussortiert werden, wie: „Du bist Russe, dann bist du schlecht.“

Recht, Gerechtigkeit und Gleichheit

„Der Friede ist der einzig wahre Weg menschlichen Fortschritts“, sagte Papst Franziskus, „nicht die Spannungen ehrgeiziger Nationalismen, nicht die gewaltsamen Eroberungen, nicht die Unterdrückungen.“ Die Logik der Gewalt zu durchbrechen, müsste für jeden (religiösen) Menschen Auftrag und Aufgabe sein. Internationale Streitigkeiten auf dem Weg der Abschreckung und der tödlichen Gewalt zu lösen, wird sich wie immer in der Geschichte als Irrweg erweisen.

Die Logik der Gewalt durchbrechen

Aus der Botschaft des Heiligen Vaters Papst Franziskus zur Feier des Weltfriedenstages 2017

Jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind wünsche ich Frieden und bete, dass das Abbild und die Ähnlichkeit Gottes in jedem Menschen uns gestatten, einander als heilige Gaben zu erkennen, die mit einer unermesslichen Würde ausgestattet sind. Respektieren wir vor allem in Konfliktsituationen diese „tiefgründigste Würde“ und machen wir die aktive Gewaltfreiheit zu unserem Lebensstil. Dies ist die Botschaft zum fünfzigsten Weltfriedenstag. In der ersten dieser Botschaften wendete sich der selige Papst Paul VI. an alle Völker – nicht nur an die Katholiken – mit unmissverständlichen Worten: „Es hat sich endlich ganz klar herausgestellt, dass der Friede der einzig wahre Weg menschlichen Fortschritts ist (nicht die Spannungen ehrgeiziger Nationalismen, nicht die gewaltsamen Eroberungen, nicht die Unterdrückungen, die eine falsche zivile Ordnung herbeiführen)“. Er warnte vor der „Gefahr zu glauben, dass die internationalen Streitigkeiten nicht auf dem Weg der Vernunft, das heißt der auf Recht, Gerechtigkeit und Gleichheit gegründeten Verhandlungen zu lösen seien, sondern nur auf dem der Abschreckung und der tödlichen Gewalt“. Das vergangene Jahrhundert ist von zwei mörderischen Weltkriegen verwüstet worden und hat die Bedrohung eines Atomkriegs sowie eine große Anzahl weiterer Konflikte erlebt, während wir heute leider mit einem schrecklichen „stückweisen“ Weltkrieg zu tun haben. Es ist nicht leicht zu erkennen, ob die Welt heute mehr oder weniger gewaltsam ist als gestern und ob die modernen Kommunikationsmittel und die unsere Zeit kennzeichnende Mobilität uns die Gewalt bewusster machen oder ob sie uns mehr an sie gewöhnen. In jedem Fall verursacht diese Gewalt, die „stückweise“ auf unterschiedliche Arten und verschiedenen Ebenen ausgeübt wird, unermessliche Leiden, um die wir sehr wohl wissen: Kriege in verschiedenen Ländern und Kontinenten; Terrorismus, Kriminalität und unvorhersehbare bewaffnete Übergriffe; Formen von Missbrauch, denen die Migranten und die Opfer des Menschenhandels ausgesetzt sind; Zerstörung der Umwelt. Und wozu das alles? Erlaubt die Gewalt, Ziele von dauerhaftem Wert zu erreichen? Löst nicht alles, was sie erlangt, letztlich nur Vergeltungsmaßnahmen undSpiralen tödlicher Konflikte aus, die allein für einige wenige „Herren des Krieges“ von Vorteil sind?

Die Gewalt ist nicht die heilende Behandlung für unsere zerbröckelte Welt. Auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren führt bestenfalls zu Zwangsmigrationen und ungeheuren Leiden, denn große Mengen an Ressourcen werden für militärische Zwecke bestimmt und den täglichen Bedürfnissen der Jugendlichen, der Familien in Not, der alten Menschen, der Kranken, der großen Mehrheit der Erdenbewohner entzogen. Schlimmstenfalls kann sie zum physischen und psychischen Tod vieler, wenn nicht sogar aller führen.